সময়টা ১৯১৯। সবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ধ্বংসের স্মৃতি পেছনে ফেলে ছন্দে ফিরছে ইউরোপ। মে মাস নাগাদ আর্থার এডিংটনের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী বাক্সয় করে বিশাল বড় এক দূরবীন নিয়ে পাড়ি দিলেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের প্রিন্সিপি দ্বীপে। না ছুটি কাটাতে নয়, তাঁরা গিয়েছিলেন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে। সূর্যগ্রহণ দেখতে বলা ভুল হল তাঁরা গিয়েছিলেন বৃষ রাশির কয়েকটা নক্ষত্রকে দেখতে। একই সময় একই উদ্দেশ্যে ব্রাজিলের সোবরাল শহরে গেলেন ফ্রাঙ্ক ডেভিসনের নেতৃত্বে আর এক দল বিজ্ঞানী। এর আগে জানুয়ারি মাসেও তাঁরা ঐ দুই জায়গা থেকে নক্ষত্রগুলো দেখে এসেছেন, কিন্তু সে ছিল রাত্রিবেলা, আকাশে সূর্য ছিল না। এবার দিনের বেলায় দেখবেন, যখন ঐ তারাগুলো থেকে আলো আসবে সূর্যের পাশ দিয়ে। সূর্য্যগ্রহণের সময় আসতে হল কারণ চাঁদমামা যতক্ষণ না সুয্যিমামাকে আড়াল করছে, ততক্ষণ বৃষ কেন কোন রাশিকেই দেখা যাবেনা।

এত কাণ্ড করার কারণ তিন বছর আগে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন জেনারেল রিলেটিভিটি নামে এক বিদঘুটে তত্ত্ব বাজারে ছেড়েছেন। এই তত্ত্ব বলছে মহাকর্ষ না কি নিউটন যেমন বলে গেছিলেন দুটি ভারী বস্তুর আকর্ষণ বলের ব্যাপারই নয়, পুরোটাই জ্যামিতির খেলা। জ্যামিতি মানে স্পেসটাইমের জ্যামিতি। এর আগে ১৯০৭ সালের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে তিনিই দেখিয়েছেন যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা নিয়ে আমাদের তিনমাত্রার স্পেস আর সময় বা টাইমকে আলাদা করে না দেখে চারমাত্রার স্পেসটাইম হিসেবে দেখাই ভালো। তো আশেপাশে যখন কোন ভারী বস্তু নেই তখন স্পেসটাইম সমতল থাকে। কোন ভারী বস্তু রাখলেই স্পেসটাইম আর সমতল থাকেনা, বক্রতল হয়ে যায়। এই বক্রতলের বক্রতা নির্ভর করছে ঐ বস্তটির ভরের ওপর। এবার দ্বিতীয় আরেকটি বস্তুর কথা ভাবা যাক। দ্বিতীয় বস্তুটি সমতল স্পেসটাইমে থাকলে অর্থাৎ নিউটনের ভাষায় তার ওপর কোন বল প্রযুক্ত না হলে সে সমবেগে সরলরেখায় ছুটবে। যখনই ভারী বস্তুটাকে রাখা হবে সে দ্বিতীয় বস্তুর ওপর মধ্যাকর্ষণ বল প্রয়োগ করে তাকে একটা নির্দিষ্ট পথে চালাবে, যেমন সূর্য পৃথিবীকে উপবৃত্তাকার পথে চালাচ্ছে। আইনস্টাইনের মতে অবশ্য দ্বিতীয় বস্তুটা সেই পথেই চলবে যাতে তাকে সবচেয়ে কম দুরত্ব পেরোতে হয়। যেটা আমরাও করি, কোন জায়গায় যাওয়ার আগে জেনে নিই শর্টেস্ট রুটটা কি (যদি না হাঁটা বা বেড়ানোটাই উদ্দেশ্য হয়)। সমতল স্পেসটাইমে সরলরেখায় ছোটার কারণ ওভাবে চললেই ন্যূনতম দুরত্ব অতিক্রম করতে হয়। সমতল ব্ল্যাকবোর্ডে দুটো বিন্দু এঁকে তাদের অসংখ্য রেখা দিয়ে যোগ করতে পারি, কিন্তু সবচেয়ে কমদৈর্ঘের রেখাটা হবে সরলরেখা। এবার যদি একটা ফুটবলের ওপর দুটো বিন্দু দিই, তাহলে কিন্তু তাদের মধ্যের ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের পথ সরলরেখা হবেনা। স্পেসটাইমের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারী বস্তুটা স্পেসটাইমটাকে এমনভাবে বেঁকিয়ে চুড়িয়ে রাখবে যাতে দ্বিতীয় বস্তুটা সরলরেখার বদলে ন্যূনতম দুরত্বের পথে ছোটে, আমরা যেমন রাস্তায় খানাখন্দ থাকলে একটু ঘুরপথে যাই। আইনস্টাইনের এই নতুন তত্ত্ব অনেকের কাছে হয়ে উঠল সুখে থাকতে ভূতে কিলনোর সামিল। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র দিয়ে দিব্যি কষে ফেলা যাচ্ছে চন্দ্র তারার অংক হিসেব। খামোকা এইসব জ্যামিতির ঝামেলা কেন বাপু? রবীন্দ্রনাথ তখন কিশোরদের উপযোগী বিজ্ঞানের পাঠ্যবই লিখছিলেন। ৭০ বছর বয়সে জেনারেল রিলেটিভিটি শিখতে বসে লিখলেন,

"আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারে প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষ তারই প্রকাশ। এটা সর্ব্যব্যাপী, অপরিবর্তনীয়। এমনকি আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়, তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোঝার পক্ষে (নিউটনের) টানের ছবি সহজ ছিল, কিন্তু যে নতুন জ্যামিতির সাহায্যে এই বাঁকা আকাশের ঝোঁক হিসেব করে জানা যায় সে কজন লোকেরই বা আয়ত্তে আছে।" (বিশ্বপরিচয়)

|

আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলোকরশ্মিরও "বাঁকা বিশ্বের ধারা" মেনে সরলরেখা ছেড়ে বিচ্যুত হওয়ার কথা।

|

ফিরে আসি সেই সূর্য্যগ্রহণের কথায়। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলোকরশ্মিরও "বাঁকা বিশ্বের ধারা" মেনে সরলরেখা ছেড়ে বিচ্যুত হওয়ার কথা। এই বিচ্যুতিটাই মাপতে গেছিলেন এডিংটনরা। রাত্রে সূর্যের অনুপস্থিতিতে বৃষরাশির তারাগুলো থেকে আলো আসছিল সরলরেখায়। দিনের বেলায় সূর্যের পাশ দিয়ে আসার সময় ঐ একই তারা থেকে আসা আলো বেঁকে গেছিল প্রিন্সিপির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ১.৬১ সেকেন্ড ও সোবরালের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ১.৯৮ সেকেন্ড কোণে। আইনস্টাইনের হিসেব অনুসারে এই কৌণিক সরণের মাপ হওয়া উচিৎ ১.৭৮ সেকেন্ড, যা পরীক্ষালব্ধ ফলের কাছাকাছি। এটাই ছিল সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সপক্ষে প্রথম পরীক্ষামূলক প্রমাণ। এডিংটন তার করে খবরটা জানালে আইনস্টাইন তারবার্তাটি তাঁর এক ছাত্রের হাতে দিয়ে বলেন "এতে তোমার আগ্রহ থাকতে পারে।" গুরুর তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে দেখে ছাত্রটি উল্লাসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু আইনস্টাইন তার উৎসাহে জল ঢেলে বলেন, "এত লাফাচ্ছো কেন বাপু? এ তো জানা কথা আমার তত্ত্ব ঠিক" ছাত্রটি থমকে গিয়ে বলে, "যদি এমন হত যে পরীক্ষার ফল আপনার হিসেবের সঙ্গে মিলছে না, তখন কি বলতেন?" এর উত্তরে আইনস্টাইন যা বলেন তা ইতিহাস হয়ে গেছে, "তখন ঈশ্বরের জন্য দুঃখিত হতাম, আমার তত্ত্বটা নির্ভুল!" (Then I would have been sorry for the dear Lord - the theory is correct)

নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র দিব্যি কাজ করলেও তাতে কিছু গণ্ডগোল ছিল। যেমন নিউটনের মহাকর্ষীয় বল কাজ করে action at a distance নীতি অনুসারে। ধরা যাক সূর্য যদি হঠাৎ হাপিস হয়ে যায় সেই মুহূর্তেই পৃথিবী সমেত সব গ্রহ ছিটকে চলে যাবে। কিন্তু আলোর বেগের (৩ ১০৮ মিটার/সেকেন্ড) চেয়ে দ্রুতগতিতে কোন তথ্য আদান প্রদান হতে পারেনা। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট। তার আগে সূর্যের অন্তর্ধানের খবর আমরা পাবনা। কিন্তু সে খবরটা আসবে কিভাবে? সূর্যের না হয় আলো আছে। ধরা যাক একটা মৃত নক্ষত্র শ্বেত বামন উড়ে এসে জুড়ে বসল সৌরমণ্ডলের কাছাকাছি। শ্বেত বামন আলো বিকিরণ করে না। তাহলে সে কিভাবে খবর পাঠাবে, "আমি এসে গেছি"?

আইনস্টাইন এক নতুন দূতের গল্প শোনালেন, যার নাম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। তরঙ্গ বোঝা গেল, কিন্তু কেমন তরঙ্গ? আগে তরঙ্গ বলতে জানা ছিল, সমুদ্রের ঢেউ, শব্দ তরঙ্গ ইত্যাদি, যেগুলো প্রবাহিত হয় মাধ্যমের কণাগুলির কম্পনের মাধ্যমে। তারপর হাইগেন্স, ম্যাক্সওয়েল এরা দেখালেন আলোও এক ধরণের তরঙ্গ, তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, যা কোন মাধ্যম ছাড়াই অগ্রসর হতে পারে। শুধু দৃশ্যমান আলো নয়, এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ সবাই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, পার্থক্য শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কে। তরঙ্গের গতির লম্বভাবে তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের কম্পনের সঙ্গে এই ধরণের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। কিন্তু শব্দ তরঙ্গই হোক বা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গই হোক, মাধ্যম থাক না থাক, এগোয় স্পেসটাইমের ওপর দিয়েই। কিন্তু মহাকর্ষীয় তরঙ্গের চরিত্র সম্পূর্ণ অন্য, এক্ষেত্রে ঢেউ তৈরী হয় খোদ স্পেসটাইমেই। ব্যাপারটা বুঝতে একটা থিয়েটারের হলে যাওয়া যাক। থিয়েটারের মঞ্চটা হল স্পেসটাইম আর নটনটিরা হলেন মাধমের কণা বা তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্র। মঞ্চের ওপর নটনটিরা অভিনয় করছে এটা হল শব্দ বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। এবার হঠাৎ ভূমিকম্প হল আর সোফা, খাট, আলমারি সমেত মঞ্চটা নাচতে শুরু করল, তখন যে নাটক শুরু হবে তা হল স্পেসটাইমের ঢেউ।

এখন কথা হল এই ঢেউ তৈরী হবে কিভাবে? জলে একটা পাথর ছুঁড়লে জলের ঢেউ তৈরী হয়। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎপত্তি হয় যদি কোন আধানযুক্ত কণার গতিবেগের মান বা দিক সময়ের সঙ্গে বদলাতে থাকে। একইরকম ভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উৎস হল কোন ভারী বস্তুর ত্বরিত গতি। অর্থাৎ আপনি যদি মাটিতে ডিগবাজি খান বা একটা ডাম্বেল নিয়ে বনবন করে ঘোরান তাহলেও মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হবে যদিও অত ছোট্ট ঢেউকে ধরার মত যন্ত্র দূর ভবিষ্যতেও পাওয়ার সম্ভাবনা নগণ্য। শনাক্ত করার মত ঢেঊ তৈরী হতে পারে কোন মহাজাগতিক ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটলে। এই যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে, তার অর্থ পৃথিবীর গতিবেগের অভিমুখ প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে। তাহলে পৃথিবীও মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বিকিরণ করছে। সেই বিকিরণের প্রাবল্য কতটা?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটা ব্যাপার মনে রখলে সুবিধে হবে যে অন্যান্য যেকোন তরঙ্গের মত মহাকর্ষীয় তরঙ্গও কিছু শক্তি বহন করে নিয়ে যায়। এখন শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী শক্তির মোট পরিমাণ ধ্রুবক থাকতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন শক্তি বলতে শুধু স্থিতিশক্তি বা গতিশক্তি নয়, বস্তুর ভরকেও হিসেবে রাখতে হবে। কারণ আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব থেকে আমরা জানি ভরকে শক্তিতে এবং শক্তিকে ভরে রূপান্তরিত করা যায়। m পরিমাণ ভরকে যদি E পরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে তাদের সম্পর্ক হবে E=mc2, যেখানে c হল শূণ্য মাধ্যমে আলোর বেগ। তো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যদি খানিকটা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে যে বস্তুটি ঐ তরঙ্গকে বিকিরণ করছে তার শক্তি সেই পরিমাণে কমে যাবে। তাহলে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করার সময় মহাকর্ষীয় বিকিরণের মাধ্যমে শক্তিক্ষয় করতে থাকবে। ফলতঃ তার কক্ষের ব্যাসার্ধ ক্রমশ কমবে এবং শেষে হতোদ্যম হয়ে সূর্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড, যখন তিনি পরমাণুর ভেতরে ধণাত্মক আধানবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রনের আবর্তনকে সৌরমণ্ডলে সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলির আবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। রাদারফোর্ডের মডেল সত্যি হলে ইলেকট্রন তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের মাধ্যমে শক্তিক্ষয় করে নিউক্লিয়াসের ঘাড়ে পড়বে আর পরমাণুর কোন অস্তিত্বই থাকবে না! পরে অবশ্য জানা যায় পরমাণুর ভেতরটা মোটেই সৌরজগতের মত নয়, ইলেকট্রন আসলে কোয়ান্টাম কণা, যে কোন নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের কক্ষে ঘোরে না, বরং সে এমনভাবে চলাফেরা করে যাতে তার কৌণিক ভরবেগ ও শক্তি ধ্রুবক থাকে।

তো যেকোন দুটো মহাজাগতিক বস্তু যদি পরস্পরের চারদিকে ঘোরে তবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের মাধ্যমে যে শক্তি বিকিরিত হবে তা গণনা করা সম্ভব যদি বস্তুদুটির ভর ও মধ্যবর্তী দুরত্ব জানা থাকে। বস্তুদুটির ভর যত বেশী হবে ও তাদের মধ্যেকার দুরত্ব যত কম হবে তত বেশী শক্তি বিকিরিত হবে। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য এভাবে যে শক্তি বিকিরিত হয় তার হার ২০০ ওয়াট। এইটুকু শক্তি দিয়ে আপনি বড়জোর গোটা পাঁচেক টিউব লাইট জ্বালাতে পারেন বা একটা টিভি বা ল্যাপটপ কষ্টেসৃষ্টে চালাতে পারেন! ওয়াশিং মেশিন বা এসি শক্তিতে কুলোবে না। একটা তুলনার জন্য সূর্যের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের কথা ভাবা যেতে পারে, আমাদের মানব সভ্যতা, জীবজগৎ যার একটা ছোট্ট অংশ ব্যবহার করে টিকে আছে। ১ এর পিছনে ২৬টা শূণ্য বসালে যা হয়, সূর্যের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের ক্ষমতা তত ওয়াট। অর্থাৎ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের মাধ্যমে সৌরমণ্ডল থেকে বিকীর্ণ শক্তি যে নেহাতই নগণ্য তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এইটুকু শক্তি বিকিরণের ফলে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ প্রতি বছর ০.০৩ ন্যানোমিটার অর্থাৎ একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর আকারের ৩০০ ভাগের একভাগ করে কমছে! এভাবে ১এর পিছনে ২৩টা শূণ্য বসালে যা হয় তত বছর পর পৃথিবী সূর্যের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে! সময়টা কত বড় তা বুঝতে এটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে এই মহাবিশ্বের বয়স ১৪ বিলিয়ন অর্থাৎ চোদ্দর পিছনে ৯ টা শূন্য বসালে যা হয় তত বছর।

|

দুটো নক্ষত্র পরস্পরের চারদিকে পরিক্রমণ করলে মহাকর্ষীয় বিকিরণের মাধ্যমে শক্তিক্ষয় করে অবশেষে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। |

ওপরের সংখ্যাগুলো থেকে এটা বোঝা গেল যে সাধারণ গ্রহ, নক্ষত্রের গতির জন্য যে অতিক্ষুদ্র মহাকর্ষীয় তরঙ্গ তৈরী হয় তার মাপ নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। পরিমাপযোগ্য মহাকর্ষীয় তরঙ্গ উৎপাদনের জন্য আরো অনেক বেশী ভর ও অনেক কম ব্যাসার্ধের কক্ষে পরিভ্রমণ করা মহাজাগতিক বস্তু সমষ্টির প্রয়োজন। এখন একটা গ্রহ একটা নক্ষত্রের যতখুশি কাছে তো যেতে পারেনা। যেমন সৌরজগতের কোন গ্রহই সূর্যের যা ব্যাসার্ধ অর্থাৎ ৭ লক্ষ কিলোমিটার তার কাছাকাছি যেতে পারবে না। তাই এমন বস্তু দরকার যার ভর শুধু বিশাল নয়, আয়তনও খুব ছোট। অর্থাৎ ঘনত্ব খুব বেশী। এই ধরণের মহাজাগতিক বস্তু তৈরী হয় একটা নক্ষত্রের জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ার পর। এমনিতে ভরের জন্য যেকোন নক্ষত্রই চুপসে যেতে চায়, কিন্তু অনবরত নিউক্লিয় সংযোজন চুল্লী চালু থাকায় একটা বহির্মুখী চাপ কাজ করে, ফলে নক্ষত্র সাম্যাবস্থায় থাকে। এই নিউক্লিয় চুল্লীর জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে নক্ষত্র সংকুচিত হতে থাকে। আমাদের সুব্রহ্মণিয়ন চন্দ্রশেখর দেখিয়েছিলেন তারাটির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের (যেখানে নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া চলার মত চাপ তাপমাত্রা বিদ্যমান থাকে) ভর যদি সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের কম হয় তবে সে সংকুচিত হয়ে শ্বেতবামনে পরিণত হবে। একটা শ্বেতবামনের ঘনত্ব সূর্যের ঘনত্বের দশ লক্ষ গুণ, অর্থাৎ পৃথিবীর সমান আয়তনে সূর্যের সমান ভর ঢুকে যাবে। তারাটির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ভর যদি সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ থেকে ৩ গুণের মধ্যে হয় তাহলে আরো সংকুচিত হয়ে নিউট্রন স্টারে পরিণত হবে। এক একটা নিউট্রন স্টারের ঘনত্ব এমন যে কয়েক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের গোলকের মধ্যে গোটা কতক সূর্য ঢুকে যাবে। আর তারাটির ভর আরো বেশী হলে তার ভবিতব্য হল কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল। ব্ল্যাকহোল হল একধরণের স্পেসটাইম সিঙ্গুলারিটি যেখানে সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত থাকে একটা বিন্দুতে। ফলত ঘনত্ব ও স্পেসটাইম জ্যামিতির বক্রতা হয়ে দাঁড়ায় অসীম। ব্ল্যাকহোলের আশেপাশে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এমনই শক্তিশালী হয় যে কোন বস্তু এমনকি আলোও বেরিয়ে আসতে পারেনা তার আকর্ষণ থেকে।

সুতরাং নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাকহোল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। এরকম একজোড়া ব্ল্যাকহোল বা নিউট্রন স্টার যদি পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে তবে মহাকর্ষীয় বিকিরণ হবে। ফলত তাদের কক্ষের ব্যাসার্ধ কমবে আর ততই প্রদক্ষিণ বেগের মান বাড়তে থাকবে আর মহাকর্ষীয় বিকিরণের হারও বাড়তে থাকবে। এভাবে যখন তারা পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন বিকিরণের হার সবচেয়ে বেশী হবে। কিন্তু মুশকিল টা হল তরঙ্গ যত এগোয় তার তীব্রতা ব্যাস্তানুপাতে কমতে থকে এবং এই ধরণের নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাকহোল পৃথিবী থেকে এত দূরে রয়েছে যে আমাদের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সে অতি দুর্বল হয়ে যায়। যদি হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটা রড নেওয়া হয়, মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রভাবে তার দৈর্ঘ্যের হ্রাস বা বৃদ্ধি হবে একটা নিউক্লিয়াসের ব্যাসের চাইতেও কম। বলা বাহুল্য এত সূক্ষ্ম পরিমাপ করার মত যন্ত্র তৈরী করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। অথচ পরীক্ষামূলক প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা ধরেই নিয়েছিলেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ থাকতেই হবে। এর কারণ হল তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সাদৃশ্য (analogy)। এই "সাদৃশ্য" জিনিসটা তাত্ত্বিক গবেষণায় একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যখন একটা নতুন কোন তত্ত্ব বাজারে আসে, তখন দেখা হয় কোন সুপরিচিত পুরনো তত্ত্বের সঙ্গে তার মিল আছে কিনা, থাকলে সেই জানা তত্ত্বের সাহায্যে নতুন অজানা তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা হয়। যেমন রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন সৌরজগতের সঙ্গে সাদৃশ্য বের করে। এই সাদৃশ্য দিয়ে একটা অজানা বিষয়কে বোঝার সুবিধে হয় বটে কিন্তু মিলের পাশাপাশি দুটো বিষয়ের অমিল গুলোকে মাথায় না রাখলে বড়সড় ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ম্যাক্সওয়েল যখন বললেন আলো একধরণের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য খোঁজা হয়েছিল সুপরিচিত শব্দ তরঙ্গের সঙ্গে। স্থিতিস্থাপক শব্দ তরঙ্গ মাধ্যম ছাড়া প্রবাহিত হতে পারেনা। অথচ সূর্য থেকে তো দিব্যি পৃথিবীতে আলো আসছে কোন মাধ্যম ছাড়াই। তাই কল্পনা করা হল এক ভুতুরে মাধ্যম ইথার ব্যাপ্ত রয়েছে সৌরজগতে। ইথারের অস্তিত্ত্বের পক্ষে কোন প্রমাণ না মিললেও, মাইকেলসন ও মর্লীর পরীক্ষায় ইথারের দেখা পাওয়া না গেলেও প্রায় অর্ধ শতক ধরে বিজ্ঞানীরা ইথারকে ত্যাগ করতে পারেননি। শেষে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ইথারের জল্পনা শেষ করল এবং নিশ্চিতভাবে জানা গেল কোন মাধ্যম ব্যাতিরেকেই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে।

|

তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র তরঙ্গ প্রবাহের সঙ্গে লম্বভাবে প্রবাহিত হয়। এজন্য তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ হল তির্যক তরঙ্গ। |

আরো বছর দশেক বাদে আইনস্টাইন যখন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ হাজির করলেন ততদিনে তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র ও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের কাজ কারবার মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। কাজেই এই সাদৃশ্য অনুযায়ী মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ত্ব কল্পনা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা যেটা হল, ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের তুলনায় আইনস্টাইনের সমীকরণ বহুগুণ জটিল। কাজেই ম্যাক্সওয়েল সমীকরণকে সমাধান করে যেভাবে সহজেই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বের করা গেছিল আইনস্টাইন সমীকরণের বেলায় তা সম্ভব হল না। তবে দুর্বল মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের জন্য মহাকর্ষীয় তরঙ্গের একটা সরলীকৃত সমাধান আইনস্টাইন বের করে ফেললেন। দেখা গেল মহাকর্ষীয় তরঙ্গও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের মতই আলোর বেগে চলে। শব্দ তরঙ্গ ও তড়িৎ চুম্বকীয় একটা অন্যতম পার্থক্য হল শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে মাধ্যমের অণুগুলো তরঙ্গ প্রবাহের অভিমুখ বরাবর স্পন্দিত হয় আর তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র তরঙ্গ প্রবাহের সঙ্গে লম্বভাবে স্পন্দিত হয়। এজন্য শব্দকে বলা হয় অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ আর তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ হল তির্যক তরঙ্গ। এবার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক মহাকর্ষীয় তরঙ্গের চরিত্র নিয়ে। আইনস্টাইন সমীকরণ সমাধান করে অনুদৈর্ঘ্য ও তির্যক দুধরণের উপাংশ পাওয়া গেল। কিন্তু আইনস্টাইন অনতিবিলম্বেই উপলব্ধি করলেন অনুদৈর্ঘ্য উপাংশগুলোর কোন বাস্তব অস্তিত্ত্ব নেই, কাজেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গও কার্যত তির্যক তরঙ্গই। আসলে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মর্মই হল আমরা কি ধরণের স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপছি, কেমন ঘড়ি দিয়ে সময় মাপছি, স্থির আছি না গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছি, তার ওপর বস্তুজগতের নিয়মগুলো নির্ভর করে না। কিন্তু পরীক্ষা করার জন্য বা অঙ্ক করার জন্যেও আমাদের একটা স্কেল, একটা ঘড়ি, একটা গাড়ী বেছে নিতে হয়। আর এই বেছে নিতে গিয়ে এমন কিছু সমাধান বেরোয় যেগুলো বাস্তবে নেই। এডিংটন বলেছিলেন এই এই ভুতুরে তরঙ্গগুলো আলোর বেগে নয়, চিন্তার বেগে চলে।

এই বিখ্যাত উক্তিটির জন্য অনেক সময় এডিংটনকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের বিরোধী বলা হয়ে থাকে। আসলে এডিংটন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য থেকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের চরিত্র নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটিতে সন্দিহান ছিলেন। শুধু এডিংটন নয় সন্দেহ গ্রাস করেছিল স্বয়ং আইনস্টাইনকেও। এবং এই সন্দেহের বশে তিনি একটা মারাত্মক ভুল করে বসেন। সেই সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও একটা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর দেশে উগ্রজাতীয়তাবাদী নাজি পার্টির দাপট। একে ইহুদি তায় শান্তিকামি, যুদ্ধবিরোধী, "অ্যান্টি ন্যাশনাল" হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল! জার্মানীর "আইনস্টাইন বিরোধী লীগ" প্রচার করছিল "আপেক্ষিকতা আর্যরাও জানত। আইনস্টাইন তার ওপর রঙ চড়িয়েছে। এটা অতি বিপজ্জনক ইহুদী চক্রান্ত।" ১৯৩৩ এ হিটলার ক্ষমতা দখল করার পর শুরু হল ইহু্দী বিজ্ঞানীদের বিতাড়ন। আইনস্টাইনের বাড়ি ভাঙচুর, বই পোড়ানো হল, মাথার দাম ঘোষণা হল। দ্বিতীয় স্ত্রী এলসা কিডনীর গুরুতর সমস্যায় আক্রান্ত, তিন বছর পরই যাঁর মৃত্যু হবে। আইনস্টান বাধ্য হলেন জার্মানী ছেড়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিতে। যোগ দিলেন প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজে। এখান থেকেই বন্ধু বিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্নকে লেখা এক চিঠিত তিনি লিখলেন, "এক নতুন সহযোগীর সঙ্গে কাজ করে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই।"

|

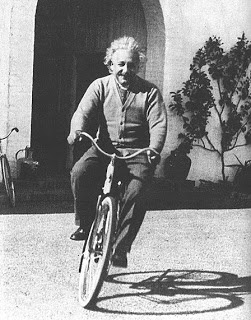

বিশ শতকের অসহিষ্ণুতা, "অ্যান্টি ন্যাশনাল" আইনস্টাইনকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন হিটলার। |

এই নতুন সহযোগীটি ছিলেন নাথান রোজেন, যাঁর সঙ্গে যৌথভাবে তিনি ১৯৩৬ এর পয়লা জুন একটি লেখা পাঠান পদার্থবিদ্যার অন্যতম জার্নাল "ফিজিকাল রিভিউ"এ। লেখাটির নাম ছিল "Do gravitational waves exist?" লেখাটির প্রথম সংস্করণ পাওয়া না গেলেও বর্নকে লেখা উপরোক্ত চিঠিটা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল "No"। এখন বিজ্ঞানের জার্নালে কোন লেখা জমা পড়লে সম্পাদক সেটা প্রকাশ করার আগে কোন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠান, যাঁকে রেফারি বলা হয়। রেফারি লেখাটি ছাপানোর সুপারিশ করতে পারেন বা বাতিল করতে পারেন অথবা লেখকের কাছে ফেরৎ পাঠাতে পারেন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধনের পরামর্শ দিয়ে। এই রেফারির পরিচয় সম্পাদক ছাড়া কেউ জানতে পারেন না। আলোচ্য লেখাটি জমা পড়ার পৌনে দুমাসের মাথায় সম্পাদক জন টেট সেটা রেফারির সমালোচনা ও মন্তব্যসমেত আইনস্টাইনকে ফেরৎ পাঠান। আর এতেই বেদম চটে যান আইনস্টাইন। সম্পাদককে পালটা চিঠিতে লেখেন, "আমি আপনাকে লেখাটা প্রকাশ করার জন্যে পাঠিয়েছিলাম, কোন বিশেষজ্ঞকে পড়ানোর জন্য নয়। আপনার এক্সপার্টের ভুলভাল মন্তব্যের জবাব দেওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। লেখাটি আমি অন্য জার্নালে পাঠাব।" এ ঘটনার মাসখানেকের মধ্যেই প্রিন্সটনে পা রাখেন এক টগবগে, ঠোঁটকাটা যুবক, হাওয়ার্ড রবার্টসন। ততদিনে রোজেন চলে গেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে। আইনস্টাইনের সহযোগী হিসেবে যোগ দিয়েছেন লিওপোল্ড ইনফেল্ড, যিনি নিজেও একজন ইহুদী, নাজি অধিকৃত পোল্যান্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছেন। রবার্টসন ইনফেল্ডকে জানান তিনি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বিষয়ে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত মানেন না। ইনফেল্ড তাঁর বসের কানে তুললে আইনস্টাইন বলেন কাকতালীয়ভাবে তিনি আগের রাতেই তিনি নিজের গণনার একটা ভুল চিহ্নিত করেছেন। আইনস্টাইন ভুল আঁকড়ে থাকার মানুষ ছিলেন না। ফলতঃ কয়েক মাস বাদে জার্নাল অফ ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউট এ "On gravitational waves" নামে আইনস্টাইন ও রোজেনের যে লেখাটি প্রকাশিত হয় তার প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়ায় আগেরটার এক্কেবারে উল্টো, অর্থাৎ মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আছে। নাটকের অবশ্য এখানেই শেষ হয়নি। রাশিয়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ে রোজেন জানতে পারেন তাঁদের লেখাটি সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং একটা সোভিয়েত জার্নালে একটা লেখা ছাপান যেখানে তাঁদের পুরনো অবস্থান অর্থৎ মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নেই এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি। যুদ্ধের পর ফেলিক্স পিরানি, হারমান বন্ডি ও ইভর রবিনসনের গবেষণায় রোজেনের মত খারিজ হয়ে গেল। আর একটা তথ্য দিয়ে এই পর্বটা শেষ করি। ফিজিকাল রিভিউ-এর নথি থেকে জানা যায় সেই অজ্ঞাতপরিচয় রেফারি, যাঁর সমালোচনামূলক রিপোর্টে আইনস্টাইন খেপে গিয়েছিলেন তিনি আর কেউ না স্বয়ং রবার্টসন। রেফারি হিসেবে তিনি আইনস্টাইনকে দিয়ে ভুল সংশোধন করাতে পারেননি, কিন্তু সহকর্মী হিসেবে সেই কাজটাই সাফল্যের সঙ্গে উতরে দিয়েছিলেন।

পদার্থবিজ্ঞানের যেকোন শাখাতেই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুটো দিকই গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্ব যেমন পরীক্ষা ও প্রয়োগের পথ দেখায়, ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ থেকে তেমন তত্ত্বের পরিমার্জন/পরিবর্ধন বা নতুন তত্ত্ব খোঁজার মোটিভেশন পাওয়া যায়। এই মোটিভেশনটারই অভাব ছিল মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বা আরো বড় করে বলতে গেলে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে। বিংশ শতকের প্রথম চতুর্থার্ধেই যে দুটো আবিষ্কার বিজ্ঞানের জগতে আমূল বিপ্লব ঘটিয়েছিল তার একটা যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্স হয় তো আরেকটা আপেক্ষিকতাবাদ। পরীক্ষা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্স স্বাভাবিকভাবেই পদার্থবিজ্ঞানীদের অনেক বেশী আকৃষ্ট করেছিল। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের চর্চায় মেতে রইলেন হাতে গোণা কয়েকজন গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ। তাঁরা আবার ছড়িয়ে ছিলেন আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। তার ওপর বেজে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। কাগজ কলম ছেড়ে বন্দুক হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন অনেক গবেষক, অনেকে আবার নেমে পড়লেন প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা। যাঁরা রইলেন, তাঁদের কাছে তখন স্কাইপ বা ইমেল ছিল না যে যুদ্ধের বাজারে তিন মহাদেশে বসে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ধংসের মধ্যেও অবশ্য বিজ্ঞানের সলতেটা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন ল্যান্ডাউএর নেতৃত্বে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। পরস্পরের চারদিকে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রজুড়ির মহাকর্ষীয় বিকিরণ তিনিই দেখিয়েছিলেন আরেক পদার্থবিদ লিফশিৎজের সাহায্যে। যুদ্ধ থামলে রাষ্ট্রনেতারা আবার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য অর্থ খরচ করার কথা ভাবলেন। পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের জন্য বরাদ্দ করা অর্থের একটা বড় অংশ এসেছিল আমেরিকান বায়ুসেনার তহবিল থেকে। ফিজিক্সের কোন তত্ত্ব যে কখন অস্ত্র বানানোর কাজে লেগে যায় তা নিয়ে রাজনীতিকরা নিশ্চিত ছিলেন না। হাজার হোক পরমাণুর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে বোমা বানানো যেতে পারে তার ইঙ্গিত তো বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ থেকেই এসেছিল!

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের গবেষনায় নতুন জোয়ার এলো ১৯৫৫ সালে যখন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের ৫০ বছর ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ৪০ বছর উপলক্ষে এক সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে বিশেষ বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে মিলিত হলেন বিশ্বের তাবড় আপেক্ষবিদরা। বার্ন শহরটার একটা অন্য তাৎপর্যও আছে। ১৯০৫ এ এই শহরেরই এক পেটেন্ট অফিসের কেরাণী ছিলেন আইনস্টাইন, এখানে বসেই বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের বিখ্যাত পেপারগুলো তিনি লিখেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেবছরই অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে মারা গেলেন আইনস্টাইন। ফলত বার্ন সম্মেলনে তিনি ছিলেন না। তবে তাঁর প্রাক্তন সহযোগী রোজেন ছিলেন। তিনি তখনো মহাকর্ষীয় তরঙ্গের বাস্তবতা নিয়ে সন্দিহান। রোজেন তাঁর ভাষণে বললেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ কোন শক্তি বহন করে না। তাঁর বক্তব্য কার্যত আইনস্টাইনের সঙ্গে সেই ১৯৩৬ এর ছাপা না হওয়া লেখারই প্রতিফলন ছিল। রোজেনের যুক্তি অবশ্য ধোপে টিকল না। দু বছর পর আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের চ্যাপেল হিলে সাধারণ আপেক্ষিকতা ও মহাকর্ষ নিয়ে আরেকটা সম্মেলনে এক কাল্পনিক পরীক্ষার সাহায্যে রোজেনের যুক্তি খারিজ করে দিয়েছিলেন রিচার্ড ফাইনম্যান। "কাল্পনিক পরীক্ষা", শুনেই বোঝা যাচ্ছে ল্যাবরেটারিতে সম্পন্ন করা হয় না। মনে মনে পরীক্ষাটির পরিকল্পনা করে, যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় তার রেজাল্ট কি হতে পারে। সেই পরীক্ষার কথায় আসার আগে "সিওরলি ইউ আর জোকিং মিস্টার ফাইনম্যান" বই থেকে দেখে নিই ফাইনম্যান কিভাবে সম্মেলনস্থলে পৌঁছেছিলেন।

|

ফাইনম্যানের কাল্পনিক পরীক্ষা। একটা স্পেসটাইমের ঢেউ যদি ঐ রডটার দৈর্ঘ্যের সঙ্গে লম্বভাবে যায় তাহলে রিং দুটো রডের গা বেয়ে ওঠানামা করবে। |

বরাবরের লেটলতিফ ফাইনম্যান নর্থ ক্যারোলিনার এয়ারপোর্টে নামলেন সম্মেলন শুরু হওয়ার একদিন পরে। সঙ্গে আর কেউ ছিল না, সবাই আগের দিন চলে গেছেন। বিমানবন্দরে নেমে তিনি ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে স্মার্টলি বললেন ইউনিভার্সিটি যাব। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের তত্ত্বাবধায়ক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোথায় যাবেন, চ্যাপেল হিলের ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা না কি র্যালের স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা?" বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের কোন জবাব ছিল না ফাইনম্যানের কাছে। এখানে যে দুটো ইউনিভার্সিটি আছে তাইই তিনি জানতেন না। তখন মোবাইল ছিল না যে কোন বন্ধুকে ফোন করে জেনে নেবেন! তবে তাঁর নাম ফাইনম্যান। একটা উপায় বের করে ফেললেন। তত্ত্বাবধায়ককে বললেন, "আচ্ছা গতকাল আপনি একদল আধপাআগলা বুড়োকে দেখেছেন, যারা কোনদিকে না তাকিয়ে খালি নিজেদের মধ্যে বকবক করছিল আর জি-মিউ-নিউ, জি-মিউ-নিউ আওড়াচ্ছিল?" এটুকু শুনেই তত্ত্বাবধায়ক একগাল হেসে বললেন, "বুঝে গেছি স্যার আর বলতে হবে না। এই এনাকে ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা নিয়ে যাও।" বলে রাখা যাক বড়হাতের জি-মিউ-নিউ (Gμ𝜈) হল আইনস্টাইন টেনসর আর ছোটহাতের জি-মিউ-নিউ (gμ𝜈) হল মেট্রিক টেনসর। জেনারেল রিলেটিভিটি নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের ঐ মিউ-নিউ এর চক্করে না পড়ে উপায় থাকে না!

ফাইনম্যান তাঁর কাল্পনিক পরীক্ষায় একটা চোঙাকৃতি রড কল্পনা করেছিলেন। দুটো রিং রডটার সঙ্গে আঁটোসাঁটো ভাবে পরানো আছে। আগেই বলেছি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ তির্যক তরঙ্গ। অর্থাৎ তরঙ্গ যে দিক বরাবর এগোয় তার লম্ব দিকে স্পেস ক্রমান্বয়ে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এখন এরকম একটা ঢেউ যদি ঐ রডটার দৈর্ঘ্যের সঙ্গে লম্বভাবে যায় তাহলে সে চেষ্টা করবে রডটাকে একবার লম্বা ও সরু আর একবার বেঁটে ও মোটা করতে। এখন রডটা যদি শক্তপোক্ত হয় তবে সে নিজের বিকৃতি আটকাতে পারবে, কিন্তু তখন ঐ রিং দুটো রডের গা বেয়ে ওঠানামা করবে। ফলে রড ও রিং এর মধ্যে ঘর্ষণজনিত তাপ উৎপন্ন হবে। এখন শক্তির সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী এমনি এমনি তাপ তৈরী হতে পারে না। সুতরাং মহাকর্ষীয় তরঙ্গের শক্তিই তাপে রূপান্তরিত হয়েছে। ফাইনম্যান প্রস্তাবিত এই কাল্পনিক পরীক্ষাকে হাতিয়ার করে হারমান বন্ডি এবং আলাদাভাবে জন হুইলার ও জোসেফ ওয়েবার প্রমাণ করলেন রোজেন এবারো ভুল করেছেন, মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শক্তিহীন নয়। রোজেন অবশ্য হার মানার পাত্র নন, সত্তর অবধি তাঁর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বিরোধী জেহাদ চালিয়ে গেছেন।

|

জোসেফ ওয়েবার |

চ্যাপেল হিলের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৩৮ বছরের এক তরুণ জোসেফ ওয়েবার। মেধাবী এই ইঞ্জিনিয়ার সংসার টানার দায়ে নৌসেনায় চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ তিনি সামনে থেকে দেখেছেন মার্কিন যুদ্ধজাহাজের লেক্সিটনের ডেক অফিসার হিসেবে। জাপানি দের গোলায় লেক্সিটনের সলিল সমাধি ঘটে, কোনক্রমে রক্ষা পান ওয়েবার। যুদ্ধ থামলে মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিংএর অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন। মাইক্রোওয়েভ স্পেক্ট্রোস্কোপিতে পিএইচডি করার পর তিনি জেনারেল রিলেটিভিটিতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে হাতেনাতে ধরা দরকার। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মেরিল্যান্ডে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী ২মিটার লম্বা ও ১ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট অনেকগুলো অ্যান্টেনা বানালেন। অ্যান্টেনা থেকে কিছু পজিটিভ সিগন্যাল পেয়ে একটা অ্যান্টেনাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন হাজার কিলোমিটার দূরে শিকাগোতে। দুজায়গাতেই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। অবশেষে ষাটের দশকের শেষদিকে তিনি ঘোষণা করলেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পাওয়া গেছে এবং এই তরঙ্গ আসছে একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে, যেদিকে কি না আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্র রয়েছে। হুলুস্থুল পড়ে গেল অপেক্ষবিদদের মধ্যে। ওয়েবারের নোবেলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা শুরু হল। অনেক গবেষক পৃথকভাবে ওয়েবার দণ্ড তৈরী করে মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওয়েবারের মত রেজাল্ট কেউই পেলেন না। দেখা গেল ওয়েবারের কম্পিউটার প্রোগ্রামিংএ কিছু গোলমাল ছিল। তাছাড়া ওয়েবার ছিলেন আদতে একজন ইঞ্জিনিয়ার। পরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যকে কিভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় তা তিনি জানতেন না বলে অনেকে মনে করেন। সত্তরের দশকের শেষদিক নাগাদ মোটামুটি সকলেই নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে ওয়েবার কোন গ্র্যাভিটেশানাল ওয়েভ ধরতে পারেননি। একমাত্র ব্যাতিক্রম সম্ভবতঃ ওয়েবার নিজে, যিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিজের দাবীতে অনড় ছিলেন। ব্যর্থ হলেও একথা কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই ওয়েবারই প্রথম মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে পাকড়াও করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁর গবেষণার পথ ধরেই তৈরী হয় "লেসার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশানাল ওয়েভ অবজার্ভেটরি" বা "লাইগো" যা আরো অর্ধশতক পার করে সাফল্যের মুখ দেখবে। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে লাইগো যখন ঘোষণা করল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তারা পেয়েছে তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েবারের স্ত্রী ভার্জিনিয়া ট্রিম্বল। যখন প্রশ্ন করা হয় তাঁর স্বামী সত্যিই গ্র্যাভিটেশানাল ওয়েভ দেখতে পেয়েছিলেন কি না, ট্রিম্বল বলেন, "আমি জানি না"। ওয়েবারের গবেষণায় অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। লাইগোর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কিপ থর্ণ দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেন, ওয়েবার ই তাঁদের পথপ্রদর্শক। লাইগোর প্রসঙ্গে আসার আগে আরো একটা গুরুত্বপূর্ন পর্যবেক্ষণের কথা বলে নিই।

|

জোসেফ টেলর ও রাসেল হালস |

সত্তরের দশকে ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির দুজন বিজ্ঞানী রাসেল হালস এবং জোসেফ টেলর ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পোর্তো রিকোয় ৩০০ মিটার ব্যাসের একটা রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে একটা পালসারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। পালসার একধরণের নিউট্রন স্টার, তার ওপর একটা পেল্লায় চুম্বকও বটে। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী ঘূর্ণায়মান চুম্বক নির্দিষ্ট সময় অন্তর তড়িৎ চুম্বকীয় পালস ছাড়ে। এই তড়িৎ চুম্বকীয় পালস পৃথিবীর দিকে এলে টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা যায় এবং পালস আসার সময়ের ব্যবধান থেকে বলে দেওয়া যায় ঐ পালসারটির বেগ কত। কারণ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক নির্ভর করে তরঙ্গের উৎস ও দর্শকের আপেক্ষিক বেগের ওপর। একে বলে ডপলার এফেক্ট। যেমন স্টেশনে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে স্রেফ ট্রেনের বাঁশি শুনে আমরা বলে দিতে পারি ট্রেনটা আমাদের দিকে আসছে না দূরে সরে যাচ্ছে। এইভাবে পালস মেপে হালস ও টেলর দেখলেন এই পালসারটা ১০ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বে প্রায় সমান ভরের আরেকটা নিউট্রন স্টারের সঙ্গে জুড়ি বেঁধে ঘুরছে এবং তাদের মধ্যের ব্যবধান ক্রমশ কমছে, বছরে সাড়ে ৩ মিটার করে। অঙ্ক কষে দেখা গেল কক্ষপথের এই সংকোচনের হার মহাকর্ষীয় বিকিরণের জন্য যা হওয়া উচিৎ তার সাথে এক্কেবারে মিলে যাচ্ছে। হালস ও টেলর এর এই পর্যবেক্ষণই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রথম প্রমাণ, যদিও পরোক্ষ। তাঁরা এজন্য ১৯৯৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। একটা তুলনার জন্য বলে রাখা যাক হালস টেলর জোড়ার মহাকর্ষীয় বিকিরণের হার ১ এর পিছনে ২৪ টা শূন্য বসালে যা হয় তত ওয়াট, অর্থাৎ সূর্যের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের ২% এবং দুরত্ব কমিয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এদের সময় লাগবে ৩০ কোটি বছর।

হালস ও টেলরের পর্যবেক্ষণ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ত্ব নিশ্চিত করেছিল। এবার বাকি রইল তাকে হাতেনাতে ধরা। কিন্তু গ্রাভিটেশানাল ওয়েভ নামক বেড়ালটার গলায় ঘন্টা কে বাঁধবেন? ওয়েবার সে কাজে সাহস করে এগিয়ে যেতেই আরো অনেকে হাত লাগালেন। তাঁদের একজন হলেন রেইনার ওয়েইস। বার্লিনের এক অভিজাত ইহুদি চিকিৎসক ও এক জার্মান অভিনেত্রীর সন্তান ছিলেন ওয়েইস। কিন্তু শৈশবেই তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেও কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন ওয়েইসের পিতা। একে ইহুদি, কমিউনিস্ট, লাভ জিহাদ করে খাঁটি আর্যবংশীয় মহিলাকে বিয়ে করা, তার ওপর এক নাজি ডাক্তারের ভুল অপারেশানের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলেন। "দেশদ্রোহী" হওয়ার জন্য আর কি চাই! তখনো হিটলার সরাসরি ক্ষমতা দখল করেনি। তাই প্রাণ নিয়ে চেকস্লোভাকিয়ায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হন, সেখান থেকে আমেরিকায়। ওয়েইস প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করলেও পরে ফিজিক্সের প্রতি আকৃষ্ট হন। দুটো বিশাল মাপের মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ওয়েইস। একটা যদি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হয় তো আরেকটা হল মহাজাগতিক ক্ষুদ্রতরঙ্গ পশ্চাৎপট বিকিরণ (cosmic microwave background radiation) বা সি এম বি আর, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব (cosmology)। ষাটের দশকের শেষভাগে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (এম আই টি) স্নাতকোত্তরের ছাত্রদের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ পড়াচ্ছিলেন ওয়েইস। কিন্তু ওয়েবারের লেখা বই থেকে মহাকর্ষীয় বিকিরণ পড়াতে গিয়ে মুশকিলে পরলেন। ওয়েবারের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরার পদ্ধতি নিজেরই মাথায় ঢুকছিল না তো পড়াবেন কি? তাই বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে নিজেই ভাবনাচিন্তা করতে লাগলেন। ওয়েইসের কল্পনাটা অনেক সহজ। ধরা যাক হাঁদা আর ভোঁদা মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ইংরেজি এল অক্ষরের আকারে মাঠের ওপর শুয়ে আছে। এবারে পৃথিবী ফুঁড়ে যদি একটা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বেরিয়ে যায় তাহলে তরঙ্গের পর্যায়কালের এক অর্ধে হাঁদা লম্বা আর ভোঁদা বেঁটে হয়ে যাবে। অন্য অর্ধে ঠিক উল্টোটা ঘটবে। এখন দৈর্ঘ্যের এই অতিক্ষুদ্র হ্রাসবৃদ্ধি মাপা যাবে কিভাবে? এত সূক্ষ্ম পরিমাপ আলো ছাড়া কারো সাধ্য নয়। ১৯৬২ তেই অবশ্য দুই সোভিয়েত পদার্থবিদ গার্টেনস্টাইন ও পুস্তোভিৎ আলোর ব্যাতিচার (interference) ধর্মকে কাজে লাগিয়ে মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে পাকড়াও করার দাওয়াই বাৎলেছিলেন।

|

রেইনার ওয়েইস ও কিপ থর্ণ, ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের সাংবাদিক সম্মেলনে। |

অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য মনে করতেন না যে আলোর ব্যাতিচারের সাহায্যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে ধরা যাবে। তাঁদের অন্যতম ছিলেন কিপ থর্ণ। ইন্টারস্টেলার খ্যাত ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (ক্যালটেক) এই অধ্যাপকের মত বদলায় ১৯৭৫ এ। ওয়েইস তখন তাঁর প্রস্তাবিত যন্ত্র তৈরীর জন্য দরবার করছেন মার্কিন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাজে। তাঁর দাবী বিবেচনার জন্য নাসার এক প্যানেলের সামনে বক্তব্য রাখতে ওয়েইসের আমন্ত্রণে ওয়াংশিংটন ডি সি তে হাজির হয়েছিলেন থর্ণ। শহরে থাকার মত হোটেল না পেয়ে তাঁরা দুজন একটা ঘর শেয়ার করেছিলেন। ওয়েইসের কথায়,

"সত্যি বলতে কি আমি একটু চিন্তায় ছিলাম, লোকটাকে তো আমি চিনতামই না। দেখে অবশ্য ভীষণ মজার মনে হয়েছিল। তারপর তো সারারাত তর্ক-বিতর্কে কেটে গেল। আমরা সে রাতে ভোর চারটের আগে ঘুমোইনি। থর্ণের মাথায় তখন ঘুরছিল, ক্যালটেকে গ্র্যাভিটি নিয়ে কি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে! শেষমেশ সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে ব্যাতিচার মাপন (interferometry) পদ্ধতিতে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরার কাজই করতে হবে।"

থর্ণ একা নন, ব্যাতিচার মেপে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সনাক্তকরণ (interferometric gravitational wave detection) ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। এম আই টি ও ক্যালটেক ছাড়াও হাইন বিলিংএর নেতৃত্বে জার্মানীর গারচিং-এ এবং রোনাল্ড ড্রেভরের নেতৃত্বে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় তৈরী মডেল ইন্টারফেরোমিটার। অনেক ভাবনাচিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, সেমিনারের পর ওয়েইস, থর্ণ ও ড্রেভর আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের (এনএসএফ) কাছে লাইগো প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়ে ২৭২ মিলিয়ন ডলার অনুদান চাইলেন। অনুদানের অঙ্কের দিক দিয়ে এটাই ছিল এনএসএফের বৃহত্তম প্রকল্প। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মহল থেকে বাধা এল। অন্যান্য ক্ষেত্রের গবেষকরা বিশেষতঃ জ্যোতির্বিদরা মনে করেছিলেন তাঁদের ভাগের অনুদানে টান পড়বে। অনেকের মতেই এটা ছিল স্রেফ অপচয়। ওয়েবারের ইতিবৃত্ত তাঁদের অবস্থানকে জোরালো করেছিল। থর্ণ-ওয়েইস-ড্রেভররা লড়াই চালিয়ে গেলেন। থর্ণ তো বাজিই ধরে বসলেন চলতি শতকের শেষেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা যাবে! অনেক টালবাহানার পর এনএসএফের অনুমোদন মিলল। ১৯৯৪ সালে ওয়াশিংটন প্রদেশের হ্যানফোর্ডে আর একবছর পর লুইজিয়ানা প্রদেশের লিভিংস্টোনে প্রকল্পের ভিত খোঁড়া শুরু হল। ওয়েইসরা অবশ্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন, প্রথম অবতারেই লাইগো তার কাজে সফল নাও হতে পারে। প্রথমবারের ভুল ত্রুটি মেরামত করে উন্নততর লাইগো তৈরী হবে।

এইবার একটু লাইগোর ইন্টারফেরোমিটারের বর্ণনা দেওয়া যাক। ছবিতে দেখা যাচ্ছে L আকারের যন্ত্রটির দুটি বাহু রয়েছে যাদের দৈর্ঘ্য l1 ও l2। M হল রশ্মিবিভাজক। ছোট্ট লেজার উৎস S থেকে আসা আলোকরশ্মিগুলি অর্ধেক প্রতিফলিত হয়ে M1 আয়নার দিকে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে M হয়ে টেলিস্কোপ T তে পৌঁছচ্ছে। এরকম একটা রশ্মিকে সবুজ রঙে দেখানো হয়েছে। বাকি অর্ধেক রশ্মি M এর মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে দ্বিতীয় আয়না M2 থেকে প্রতিফলিত হয়ে M থেকে ফের প্রতিফলিত হয়ে টেলিস্কোপে পৌছচ্ছে। এরকম একটা রশ্মিকে লাল রঙে দেখানো হয়েছে। টেলিস্কোপে চোখ রেখে এই দুই রশ্মির ব্যাতিচারের ধরণ থেকে বোঝা যায় রশ্মিদুটোর দশার পার্থক্য। দশা আবার নির্ভর করে আলোকরশ্মির অতিক্রান্ত পথের ওপর। দেখা যাচ্ছে সবুজ আর লাল রঙে চিহ্নিত রশ্মিটাদুটোর অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 2l1 ও 2l2 । এখন একটা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যদি কম্পিউটার স্ক্রিনের সঙ্গে লম্বভাবে বেরিয়ে যায় তবে তরঙ্গের পর্যায়কালের এক অর্ধে l1 কমে যাবে ও l2 বেড়ে যাবে এবং পরের অর্ধে উল্টোটা হবে। তাহলে টেলিস্কোপে ব্যাতিচারের ধরণ বদল দেখেই তা ধরা পড়বে। এইরকম ইন্টারফেরোমিটার প্রথম বানিয়েছিলেন অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন, উনিশ শতকে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটার স্মরণীয় হয়ে আছে এডওয়ার্ড মর্লীর সঙ্গে সেই বিখ্যাত পরীক্ষার জন্য যাতে প্রমাণ হয়েছিল ইথার বলে কিছু নেই এবং আলোর বেগ দর্শকের গতির ওপর নির্ভর করে না। মাইকেলসন ছিলেন প্রথম আমেরিকান যিনি বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সওয়া শতক পরে হয়ত আরেকটা নোবেল আসতে চলেছে মাইকেলসনের নকশাকে কাজে লাগিয়ে।

আসল যন্ত্রটা অবশ্য ওপরে যা বলা হল তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল। ইন্টারফেরোমিটারের ৪ কিলোমিটার লম্বা বাহুদুটোকে মাটি খুঁড়ে শোয়ানো হল। আগেই বলা হয়েছে পৃথিবীতে যদি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পৌঁছায়ও তার শক্তি হবে অতি ক্ষীণ। সেই তরঙ্গকে চিহ্নিত করার কাজটাও তাহলে হতে হবে অতিশয় সূক্ষ্ম। হরেক রকম ছোটখাটো প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনা পর্যবেক্ষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সমুদ্রের তুফান থেকে স্বল্পশক্তির ভূমিকম্প, রাস্তায় ভারী ট্রাকের ব্রেক কষা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহে সামান্য উত্থান পতন, নানাবিধ কাণ্ডকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সঙ্কেত বলে ভুল করার সম্ভাবনা সাড়ে পোনেরো আনা। কাজেই এই সমস্ত উপদ্রবের প্রভাব থেকে যন্ত্রকে আড়াল করতে হাজারটা ছোটখাট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছিল। তাছাড়া দুটো ইন্টারফেরোমিটার বসানো হয়েছিল, একটা হ্যানফোর্ডে, আরেকটা লিভিংস্টোনে। উড়োজাহাজে উঠলে একটা জায়গা থেকে আরেকটায় যেতে সময় লাগে সাড়ে তিনঘন্টা। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ অবশ্য এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগেরও কম সময়ে এই পথ পাড়ি দিতে পারে। তাহলে ঐ সময়ের ব্যবধানে দুটি যন্ত্রে যদি একই ধরণের সঙ্কেত পাওয়া যায় তবে তা নিশ্চিতভাবেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, স্থানীয় উপদ্রব নয়। সুতরাং কর্মযজ্ঞটা যে ছোটখাটো কিছু ছিল না বেশ বোঝা যাচ্ছে। সব দিক সামলে ২০০১ সালে লাইগোর যাত্রা শুরু হল। ৯ বছর ধরে মহাকাশের দিকে চেয়ে থেকে ২০১০ এ ঝাঁপ ফেলল লাইগো, সাময়িকভাবে যদিও। যেমনটা বলা হয়ছিল এই সময়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরিকল্পনার ভুলত্রুটি গুলো দেখলেন, এবং তাকে আরো শক্তিশালী ও নিখুঁত করার ছক কষলেন। পাঁচবছর ধরে সে কাজ চলার পর উন্নততর লাইগোর উদ্বোধনের দিন ধার্য হল ২০১৫-র ১৮ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু অতিথি কবেই বা তিথিনক্ষত্র মেনে এসেছে! উদ্বোধনের চারদিন আগে যখন প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, শেষবারের মত সবকিছু মিলিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে, তখনি দুই যন্ত্র থেকেই ধরা পড়ল সেই বহু আকাঙ্খিত সঙ্কেত। প্রথমটায় কেউ বিশ্বাস করেননি যে এটা আসলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ।

|

লাইগো, হ্যান্সফোর্ড |

বিশ্বাস না করার কারণও ছিল। বছর দেড়েক আগে সি এম বি আর সনাক্তকরণে নিযুক্ত বাইসেপ ২ নামক রেডিও টেলিস্কোপটি ঘোষণা করে মহাবিস্ফোরণজাত আদিম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সনাক্ত করা গেছে। বছরখানেকের মধ্যেই অবশ্য সে দাবী প্রত্যাহার করা হয়। যাকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বলে ভুল করা হয়েছিল সেই সঙ্কেতের জন্য দায়ী নাকি কসমিক ডাস্ট। সন্দেহের আরেকটা কারণ হল "ব্লাইন্ড ইঞ্জেকশান গ্রুপ"। টিম লাইগোর মধ্যে এই গোষ্ঠীটির কাজ ছিল সোজা বাংলায় কাঠি করা। অর্থাৎ কৃত্তিম সঙ্কেত তৈরী করে গবেষকদের বিভ্রান্ত করা, তাঁরা সঙ্কেতটিকে কৃত্তিম বলে বুঝতে পারছেন কি না তার পরীক্ষা নেওয়া। প্রথম পর্যায়ের লাইগোর কাজ যখন শেষের মুখে তখনও এরকম একটা সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল। কোন জায়গা থেকে ঐ "মহাকর্ষীয় তরঙ্গ" আসছে তাও চিহ্নিত করা গেছিল। তাঁদের রেজাল্ট জার্নালে প্রকাশের জন্য পাঠানো মুখে জানা গেল ঐ সঙ্কেত আসলে ব্লাইন্ড ইঞ্জেকশন গ্রুপের কীর্তি। এবারে অবশ্য তেনারা প্রথমেই হাত তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকটা ইউরোপীয় দেশের উদ্যোগে ইতালিতে "ভার্গো ইনটারফেরোমিটার" স্থাপিত হয়েছে। পরস্পরের তথ্য বিশ্লেষণের জন্য হাতে হাতে হাত মিলিয়েছে। পাঁচ মাস ধরে বিশ্লেষণের পর লাইগো ও ভার্গোর যৌথ টিম নিঃসন্দেহ হল ১৪ই সেপ্টেম্বরের সঙ্কেতটা "ডক্টরড" নয়। অবশেষে ২০১৬র ১১ই ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষিত হল মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা পড়েছে। এই তরঙ্গের উৎপত্তি অবশ্য আজ নয়। ১৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে দুটো ব্ল্যাকহোল পরস্পরের চারদিকে পাক খেতে খেতে প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মিশে গিয়ে একটা ভারী ব্ল্যাকহোল তৈরী করেছিল অতদিন আগে। সংঘর্ষের আগে ব্ল্যাকহোলদুটোর ভর ছিল সূর্যের ভরের ২৯ ও ৩৬ গুণ। আর যে নতুন ব্ল্যাকহোলটা তৈরী হল তার ভর সূর্যের ভরের ৬২ গুণ। বাকি ৩টে সূর্যের সমান ভর বেরিয়ে এলো মহাকর্ষীয় বিকিরণের আকারে। সেই বিকিরণ ১৩০ কোটি বছর মহাশূণ্যে পাড়ি দিয়ে আমাদের গ্রহে পৌঁছালো।

"মহাবিশ্বে, মহাকাশে, মহাকাল মাঝে/ আমি মানব একাকী বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে..." মানুষ অবশ্য শুধু বিস্ময়ে ভ্রমণ করেনি, সে জানতে চেয়েছে মহাবিশ্বকে, জয় করতে চেয়েছে মহাকাল কে। এতদিন মহাকাশকে দেখার জন্য তার চোখ ছিল, যা দিয়ে সে আলোর সঙ্কেত দেখতে পেত। এবার পেল কান, মহাকর্ষের সঙ্কেত শোনার জন্য। কিপ থর্ণের কথায়, "প্রথমবারের জন্য মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সনাক্ত করা কখনোই লাইগোর মূল লক্ষ্য ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মহাবিশ্বকে দেখার জন্য একটা নতুন জানালা খুলে দেওয়া।" যেমন ব্ল্যাকহোল জুড়ির পরিক্রমণ ও সংঘর্ষ, যা এতদিন তাত্ত্বিক গবেষণারই বিষয় ছিল, এবার তা প্রমাণিত হল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের নিয়ে আসা বার্তায়। আমাদের দুটো কান মাথার দুপাশে রয়েছে যাতে আমরা শ্রবণক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি। মহাবিশ্বের বার্তা আরো ভালো করে শোনার জন্যেও আমাদের অ্যান্টেনা গুলোকে দূরে দূরে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। আমেরিকার লাইগো ও ইতালির ভার্গো ছাড়াও একটা ইন্টারফেরোমিটার বসেছে জাপানে। আরেকটা ইন্টারফেরোমিটার লিসা (লেজার ইন্টারফেরোমিটার স্পেস অ্যান্টেনা) কে পাঠানো হয়েছে মহাকাশে। শিকে ছিঁড়েছে ভারতের কপালেও। আমরা যদি পৃথিবীর ম্যাপের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো আমেরিকার ঠিক উল্টোদিকে আছে আমাদের দেশ। তাই আমেরিকার দুটো লাইগোর মধ্যে একটাকে ভারতে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা চলছে। আমাদের দেশের কর্ণধারেরা এতদিন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন আর গণেশের ঘাড়ে প্লাস্টিক সার্জারি করে হাতির মুণ্ডু লাগানোর দৃশ্য দেখছিলেন স্বপ্নে। লাইগোর ঘোষণার পর স্যোসাল মিডিয়ায় প্রবল হই হট্টগোলে তাঁদের কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। তড়িঘড়ি লাইগো-ইণ্ডিয়া প্রকল্পে সবুজ সঙ্কেত দিয়ে দিলেন। ভারতীয় গবেষকরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের গবেষণায় বহুদিন থেকেই যুক্ত আছেন। ভি বিশ্বেশ্বর, সঞ্জীব ধুরন্ধর, তরুণ সৌরদীপরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। লাইগো-ইণ্ডিয়া বাস্তবায়িত হলে মহাবিশ্বের সাধনায় ভারতের আসনটা আরো পোক্ত হবে।

শেষ করব আইনস্টাইনকে দিয়েই। এই বছরেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের একশো বছর হচ্ছে। ধরা যাক কিপ থর্ণ প্ল্যানচেট করে আইনস্টাইনকে ডেকেছেন। (প্ল্যানচেট বিজ্ঞানসম্মত কি না প্রশ্ন তুললে নাস্তিক বলে চাপাতি চালানো হবে) তাঁদের বার্তালাপটা নিচে তুলে দেওয়া হলঃ

কিপ থর্ণঃ হ্যালো মিস্টার আইনস্টাইন! আমরা গ্র্যাভিটেশানাল ওয়েভ খুঁজে পেয়েছি। জেনারেল রিলেটিভিটি যুগ যুগ জিও!

আইনস্টাইনঃ ওহ! কনগ্র্যাটস!

কিপ থর্ণঃ আপনি এত কুল কেন বস? অ্যাত বড় একটা ব্যাপার ...

আইনস্টাইনঃ তোমাদের কাছে বড় হতে পারে ইয়ং ম্যান, আমার কাছে নয়।

কিপ থর্ণঃ আচ্ছা যদি ধরুন একবছর পর বোঝা যায় আমরা ভুল? যে সিগন্যালটা পেয়েছি সেটা একটা ঢপ, গ্র্যাভিটেশানাল ওয়েভ পাওয়া যায়নি? তখন কি বলবেন?

আইনস্টাইনঃ দেন আই উইল বি সরি ফর দ্য ডিয়ার লর্ড। মাই থিয়োরি ইজ কারেক্ট!

হস্তীদার একটা ফেসবুক পোস্টে নবকলম ও আরো অনেকের সঙ্গে আলোচনার সময়ই বিষয়টা নিয়ে বাংলায় বিস্তারিতভাবে লেখার কথা মাথায় আসে। তারপর আমার মত হদ্দ কুঁড়ে যে জিনিসটা নামাতে মাস পার করে দেবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! এর মধ্যে এ নিয়ে অনেক কাগজে, পত্রিকায়, ইন্টারনেটে অনেক লেখালিখি হয়ে গেছে। তবু লিখে যখন ফেলেইছি আর প্রত্যয় আর সিংদা মাঝে মাঝে খোঁচা দিচ্ছে চর্যাপদে না লেখার জন্যে … তাই লেখাটা দিয়েই দিলাম। লেখার জন্য অনেক বই, পত্রিকা, ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়েছি। কয়েকটা উল্লেখ করলাম। কিছু ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নাজমূল হক ও প্রশান্ত কর। ছবিগুলো বেশীরভাগই ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেছি। আর কার্টুনটা এঁকে দিয়েছে অনির্বাণ।

২। R. M. Wald, General Relativity, Pearson Education.

৩। অমল দাশগুপ্ত, আলোর দিশারী আইনস্টাইন, অয়ন পাবলিশার্স।

৫। Daniel Kennefick, Travelling at the Speed of Thought: Einstein and the Quest for Gravitational Waves, Princeton University Press.

[https://physics.aps.org/story/v16/st19]

ছবিগুলো বেশীরভাগই ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত। কার্টুনঃ অনির্বাণ সেনগুপ্ত।

প্রশান্ত ভট্টাচার্য যম্পাদিত "নির্বাচিত রসেবশে ২০১৬" সঙ্কলনে প্রকাশিত।